Eines der ältesten erhaltenen Braunkohlekraftwerke Europas

Tief im Herzen von Brandenburg, in der malerischen Stadt Plessa im Landkreis Elbe-Elster, versteckt sich ein beeindruckendes Relikt vergangener Industriezeiten – das Braunkohlekraftwerk Plessa. Mit seiner Gründung im Jahr 1927 durch die Elektrizitätsgesellschaft Gröba zählt es zu den ältesten noch im Originalzustand erhaltenen Braunkohlekraftwerken Europas und wurde während der 1920er und 1930er Jahre als eines der modernsten Spitzenkraftwerke seiner Zeit gefeiert.

https://youtu.be/hSK5K5rRsAA?si=WXF1aAApCQ8-xeO5

Vom Glanz vergangener Tage: Bauphasen und Innovationen des Kraftwerks

Die beeindruckende Anlage wurde in drei Hauptphasen errichtet. Die erste Phase (1926-1928) sah den Bau des ersten Kraftwerksabschnitts vor, inklusive des Verwaltungsteils, Elektro- und Schaltanlage sowie eines 115,2 Meter hohen Schornsteins. In dieser Zeit wurde Turbine 1, mit einer Leistung von 8.000 kW, in Betrieb genommen, ebenso wie die Kessel 1-3 und der erste Kühlturm.

Die zweite Ausbauphase (1929-1930) erweiterte das Maschinen- und Kesselhaus, führte eine Freibunkeranlage ein und brachte Turbine 2 (10.000 kW) sowie den zweiten Kühlturm hervor. 1930 markierte die Inbetriebnahme von Turbine 3 (16.000 kW) und Kessel 4.

Die dritte Phase (1936-1942) umfasste die Erweiterung des Maschinen- und Kesselhauses, die Errichtung eines Anbaus für die Wasseraufbereitung und den Bau eines zweiten 120 Meter hohen Schornsteins. Turbine 4 mit einer Leistung von 20.000 kW wurde 1942 in Betrieb genommen, ging jedoch nach dem Zweiten Weltkrieg als Reparationsleistung an die Sowjetunion.

Herausforderungen der Nachkriegszeit: Modernisierung und Anpassungen

Die Anlage, die in drei Hauptphasen von 1926 bis 1942 erbaut wurde, umfasst das imposante Maschinenhaus, das 96 Meter lange, mit Ziegeln verkleidete Stahlskelettgebäude, welches die notwendigen Turbinen und Generatoren beherbergt. Turbinen mit beeindruckenden Kapazitäten von 8 Megawatt bis zu 20 Megawatt wurden in Betrieb genommen, wobei Turbine 4 nach dem Zweiten Weltkrieg als Reparationsleistung an die Sowjetunion übergeben wurde.

- PORTABEL: Dieses Reisestativ ist einfach zu benutzen und leicht einzustellen. Praktisch in allen Reisesituationen, und dank seines leichten Aluminiumkörpers einfach zu tragen, aber dennoch stabil

- KOMBINIERBAR: Die mitgelieferte Platte lässt sich leicht und schnell konfigurieren und ist kompatibel mit den gängigsten Stativköpfen von Manfrotto und Arca-Swiss

- SICHER: Die Stativspinne und das QPL Travel-Verriegelungssystem sorgen in jeder Situation für maximale Stabilität und steigern die Präzision und Schärfe Ihrer Aufnahmen

- FLEXIBEL: Sie können die Perspektive und die Höhe des Stativs ändern, ohne den Fokus der Kamera zu verlieren. Des Weiteren lassen sich die Beine unabhängig voneinander einstellen

- VOLLSTÄNDIG: Der 494 Aluminium-Kugelkopf ermöglicht es Ihnen, die Kamera schnell und präzise zu positionieren, dank der 3 unabhängigen Einstellungen für Kugelsperre, Reibung und Schwenksperre

Die Schönheit des Verfalls

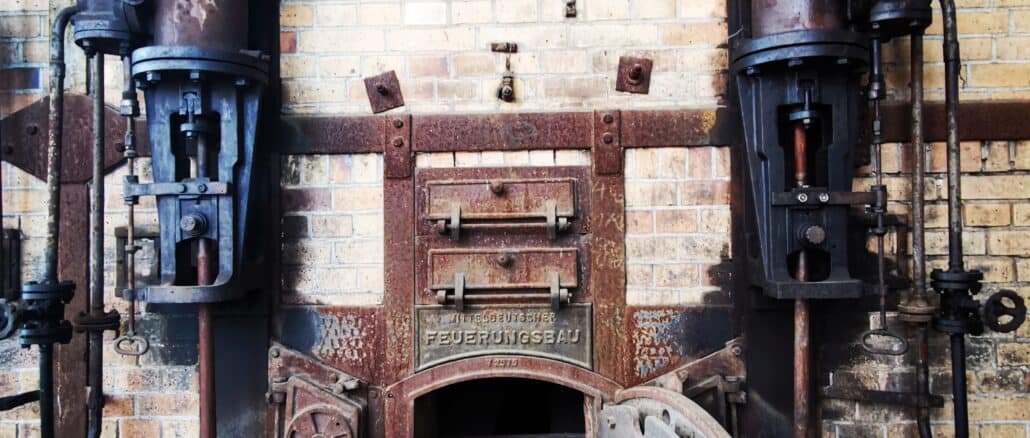

Ein weiteres markantes Bauwerk ist das Kesselhaus, ein 84 Meter langer Stahlskelettbau, in dem fünf Wasserrohrkessel zur Dampferzeugung untergebracht waren. Der Hochbunker, ein Kohlelager, versorgte das Kesselhaus über ein Förderband, während ein Becherwerk aus dem Jahr 1926 beeindruckende 60 Tonnen Rohbraunkohle pro Stunde transportieren konnte.

Damals das modernste Kraftwerk in Deutschland

Die erste Turbine, Turbine 1, die 1927 in Betrieb genommen wurde, hatte eine Leistung von 8.000 kW. In dieser Zeit wurden auch die Kessel 1-3 und der Kühlturm I errichtet. 1928 kamen die Turbine 2 mit einer Leistung von 10.000 kW und der Kühlturm II hinzu. In den Jahren 1929 und 1930 wurden in der zweiten Ausbaustufe die Maschinen- und Kesselhäuser erweitert, die Freibunkeranlage und weitere Nebenanlagen errichtet. 1930 wurden Turbine 3 mit einer Leistung von 16.000 kW und Kessel 4 in Betrieb genommen.

Blick in die Vergangenheit: Das Erbe des Braunkohlekraftwerks unter Denkmalschutz

Die Kühltürme, darunter auch die imposanten Türme 3 und 4 aus den Jahren 1938 und 1954, dienten der Abkühlung des Kühlwassers, das den aus den Turbinen austretenden, entspannten Dampf kondensierte. Das benötigte Kühlwasser wurde über Tiefbrunnen und eine Wasserentnahme aus der nahegelegenen Schwarzen Elster bereitgestellt.

- Leistungsstarke Helligkeit mit 1400 Lumen – Die Ledlenser P7R Core sorgt mit bis zu 1400 Lumen für beeindruckende Leuchtkraft. Mit einer Reichweite von 300 Metern ist sie die perfekte Wahl für Outdoor-Abenteuer, Handwerksarbeiten oder den täglichen Gebrauch.

- Innovative Fokussier-Technologie – Dank des patentierten Advanced Focus Systems wechseln Sie mühelos zwischen Flut- und Punktlicht. Die smarte Anpassung ermöglicht ein perfektes Lichtbild für jede Situation – von präziser Ausleuchtung bis zu großflächiger Beleuchtung.

- Extrem robust & wasserfest – Mit IP68-Schutzklasse ist die P7R Core komplett staub- und wasserdicht. Die Flex Sealing Technology schützt auch bei extremen Bedingungen – ideal für Outdoor-Abenteuer, Camping oder bei schlechtem Wetter.

- Wiederaufladbar & komfortabel – Mit dem praktischen Magnetic Charge System laden Sie die Lampe schnell und bequem auf. Der langlebige Akku ermöglicht eine Leuchtdauer von bis zu 90 Stunden – perfekt für längere Einsätze ohne häufiges Aufladen.

- Smart Light Technology & Features – Passen Sie die Lichtfunktionen individuell an. Mit Features wie Dimmfunktion, Transportsicherung, Memory Function und Notlicht haben Sie volle Kontrolle – ideal für anspruchsvolle Situationen im Alltag oder Beruf.

Die gesamte Anlage, 1985 unter Denkmalschutz gestellt, war Zeuge zahlreicher Veränderungen und Modernisierungen nach dem Zweiten Weltkrieg. In den 1970er Jahren erfolgte beispielsweise der Umbau des Kohletransports und die Umstellung von 60 kV auf 110 kV. Doch trotz dieser Bemühungen wurde das Kraftwerk im April 1992 vom Netz genommen.

Verfall und Gefahr: Die aktuelle Bedrohung des Plessa-Kraftwerks

Nach der politischen Wende übernahm die Gemeinde Plessa gemeinsam mit der Hanseatischen Aktiengesellschaft das Kraftwerk, um es weiter für die Stromerzeugung zu nutzen. Das Vorhaben, Erdgas als neue Energiequelle zu verwenden, scheiterte jedoch an den enormen Kosten und umfangreichen Renovierungen, und so wurde das Kraftwerk endgültig im Jahr 1996 Eigentum der Plessa-Gemeinde.

Auf dem Areal stehen zudem verschiedene weitere Gebäude wie das Schalthaus, das Verwaltungsgebäude, die Elektrowerkstatt sowie diverse Nebengebäude. Ein weiterer Bestandteil des Geländes war der Sozialtrakt, der Kantine, Umkleidekabinen und Waschräume beherbergte. Das im Jahr 1940 errichtete Torhaus fungierte über einen langen Zeitraum als Anlaufstelle für Besucher und informierte diese über die Geschichte der Anlage. Der Förderverein Kraftwerk Plessa berichtet, dass das Gelände seit einigen Monaten verlassen ist und vermehrt von Vandalen und Metalldieben heimgesucht wird.

Bewahrer der Vergangenheit: Fotografen und Entdecker auf Spurensuche

Heute, viele Jahre nach seinem Stillstand, erzählt das verlassene Kraftwerk eine faszinierende Geschichte vergangener Tage. Doch das Erbe dieser Industrieanlage ist bedroht – seit einigen Monaten liegt das Gelände verlassen und wird zunehmend von Vandalen und Metalldieben geplündert. Die einst lebendige Energiequelle, die über Generationen hinweg Strom lieferte, verfällt nun in stiller Einsamkeit, umgeben von ihrer eigenen Geschichte. Dennoch ist zu beachten, dass das Betreten dieser Ruinen nicht nur illegal, sondern auch äußerst gefährlich ist, da Lebensgefahr droht. Trotzdem wagen sich Abenteurer und Fotografen auf Entdeckungsreisen, um die letzten Spuren einer vergangenen Ära festzuhalten.