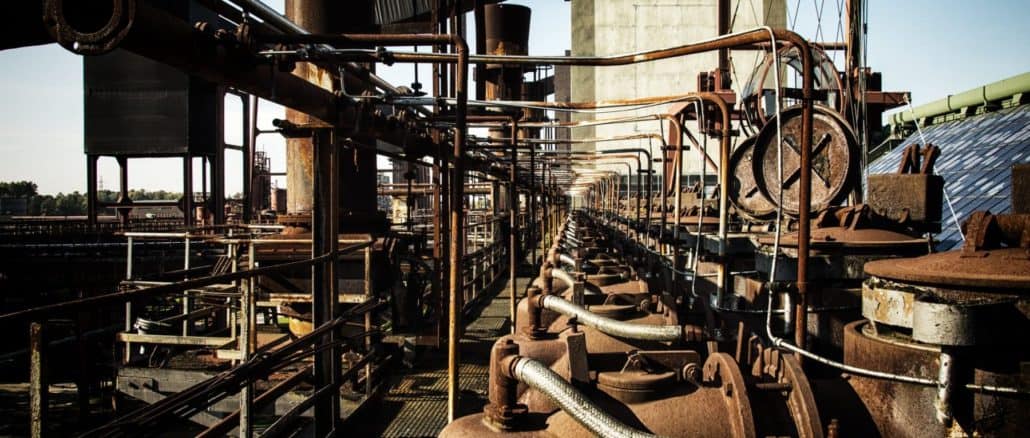

Im Rahmen unserer fesselnden Lost Places Fotoexpedition “Die Route der Industriekultur” begaben wir uns auf die faszinierenden Spuren, mit einem ganz besonderen Highlight – der Kokerei Hansa. Dieses beeindruckende Industriedenkmal entpuppte sich als wahres Paradies für jeden Lost Place Fotografen. Auf unserer Fototour durchstreiften wir die verwunschenen Überreste, wo einst der Puls der industriellen Revolution schlug.

Inhaltsübersicht

Spuren der Vergangenheit: Entstehung der Zentralkokerei Hansa

Europäische Route der Industriekultur: Die Zentralkokerei Hansa, die letzte von 17 Kokereien, die während der gewaltigen Rationalisierungsanstrengungen in den 1920er Jahren im Ruhrgebiet entstanden, hat nicht nur ihre Gegenwart, sondern auch eine eindrucksvolle Geschichte zu erzählen. Errichtet aus der Notwendigkeit heraus, die veraltete Technik der kleineren Kokereien in Dortmund zu modernisieren, sowie dem strategischen Standortvorteil durch die angrenzende Zeche Hansa, wurde die Kokerei Hansa geboren.

Als Teil eines beeindruckenden Produktionsverbundes von Bergwerk, Kokerei und Hüttenwerk war die Zentralkokerei darauf ausgelegt, einen Kokskohlendurchsatz zu bewältigen, der über die Kapazität einer einzelnen Schachtanlage hinausging. Mit modernen Kohlenmischanlagen ausgestattet, avancierte die Kokerei Hansa rasch zu einem Herzschlag der industriellen Revolution im Ruhrgebiet.

Die Glanzzeit und die Zeichen des Krieges: Wiederaufbau und Wachstum

1928 nahm die Großkokerei in Dortmund ihren Betrieb auf, bezog Steinkohle aus benachbarten Zechen und belieferte die Dortmunder Hüttenwerke mit Koks und Kokereigas. Doch die Glanzzeit wurde durch erhebliche Kriegsschäden 1945 vorübergehend unterbrochen. Ein Jahr später, 1946, wurden jedoch erste Anlagenteile wieder in Betrieb genommen. Der Wiederaufbau und Ausbau folgten in den Jahren 1955 und 1958, und die Kokerei bot rund 800 Menschen einen Arbeitsplatz.

Von der Größe zur Stilllegung: Die wandelnde Kapazität der Kokerei Hansa

In den 1930er Jahren erreichte die Kokerei mit einer Kapazität von 4800 Tagestonnen ihren Höhepunkt im Ruhrgebiet. Doch nach der Stilllegung der Kokerei in Dortmund-Hörde 1964 wurde die Kapazität der Kokerei Hansa noch einmal gesteigert, um schließlich 1957 mit 5200 Tagestonnen ihren Höchststand zu erreichen. Ein eindrucksvoller Beweis für die Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit dieses beeindruckenden Industriedenkmals.

- ars vivendi(Autor)

Die Architektur der Moderne: Ein Meisterwerk von Helmuth von Stegemann und Stein

Die Kokerei Hansa besteht aus einer faszinierenden Vielzahl von Gebäuden und technischen Anlagen, geschickt angeordnet und durch ein ausgeklügeltes Wegenetz verbunden. Der Architekt Helmuth von Stegemann und Stein zeichnete sich durch eine klare Anordnung entlang des Produktionsverlaufs und eine insgesamt ausbaufähige Gestaltung aus – eine wegweisende Leistung im Industriebau der Moderne. Seit 1998 stehen die wichtigsten Produktionsbereiche der Kokerei unter Denkmalschutz, ein Zeichen der Anerkennung für dieses beeindruckende Erbe.

Fazit: Ein fesselnder Blick in die Vergangenheit und ein Denkmal der Zukunft

Unsere Lost Places Fotoexpedition auf den Spuren der Route im Ruhrgebiet führte uns zu einem wahren Juwel – der Kokerei Hansa. Von den ersten Tagen der industriellen Revolution bis hin zur Gegenwart ist dieses beeindruckende Denkmal nicht nur eine Zeitreise, sondern auch eine Hommage an die Menschen, die hier einst arbeiteten und die Geschichte des Ruhrgebiets prägten. Möge die Zentralkokerei Hansa noch lange als faszinierendes Relikt einer vergangenen Ära bestehen und die Besucher mit ihrer einzigartigen Schönheit und Geschichte weiterhin in ihren Bann ziehen.

War der Artikel hilfreich?

Klicke auf die Sterne um zu bewerten!

Durchschnittliche Bewertung 4.9 / 5. Anzahl Bewertungen: 232

Bisher keine Bewertungen! Sei der Erste, der diesen Beitrag bewertet.

Es tut uns leid, dass der Beitrag für dich nicht hilfreich war!

Lasse uns diesen Beitrag verbessern!

Wie können wir diesen Beitrag verbessern?